Caro(a) cursista, acreditamos que até aqui tenha ficado mais clara a nossa intenção de explorar a diferença entre a sociologia e o chamado “senso comum”. Ao menos, já podemos conversar acerca do sentido prático de conhecimentos sociológicos, que não se resumem a “achismos” ou meras “opiniões”, mas a uma “responsabilidade discursiva” sobre os temas do cotidiano. Essa responsabilidade fica ainda complexa quando pensamos o ambiente escolar e os diversos elementos que compõem a “produção” de conhecimento sociológico nesse espaço. O(A) professor(a) de Sociologia não apenas possui esse compromisso, como também precisa saber dialogar com as diferentes compreensões sobre o cotidiano que possam existir em tal espaço.

Agora, podemos passar para outro ponto importante da nossa conversa: o exercício da “imaginação sociológica”. Raramente os indivíduos têm consciência da complexa relação entre suas vidas e as mudanças mais amplas e de longa duração. Em suma, dificilmente estabelecem uma ligação entre a sua própria trajetória pessoal e os processos históricos a que esta pertence.

Aqui, podemos perceber uma questão que foi apontada no início desta introdução, isto é, o fato de que a sociologia é uma ciência que dialoga diretamente com a experiência histórica. Nesse sentido, a própria expressão “imaginação sociológica” pode ser compreendida sociologicamente; ou seja, sinteticamente, a expressão “imaginação sociológica” implica poder adotar uma qualidade do espírito, do intelecto, que permita às pessoas fazerem uso da informação e desenvolverem a razão para perceber, com lucidez, o que ocorre no mundo e o que acontece em sua própria trajetória pessoal. Trata-se da capacidade de compreender o indivíduo, a história e a relação entre eles, no âmbito de nossa própria sociedade.

Nesse sentido, sabemos que a escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento dessa imaginação sociológica. Você, professor e professora, já parou para pensar como podemos usar as informações e as possibilidades de comunicação dispostas atualmente pelas TDIC como fomento para essas imaginações? Nesse curso, acreditamos que o cancioneiro popular pode ser um meio superinteressante para realizar a tarefa de construção dessa “qualidade de espírito” de que falamos anteriormente. Assim como pudemos observar na experiência retratada no cenário, isso pode acontecer tanto no que se refere à música como objeto de análise sociológica como também está sendo uma ferramenta de ensino e criatividade em sala de aula.

Além disso, há outra habilidade que podemos desenvolver e que está ao nosso alcance: a capacidade de passar de uma perspectiva a outra, de um assunto, um tema ou um objeto para outro. Por exemplo: da percepção das músicas ouvidas pelos(as) jovens de sua escola para a análise da estrutura de classes, renda e grau de instrução da sociedade. Em suma, trata-se da capacidade de ir das mais impessoais e remotas transformações no âmbito das estruturas sociais para as características mais íntimas e cotidianas das pessoas. Muito do que experimentamos em ambientes de pequena escala é, com frequência, causado por modificações estruturais. Para ficarmos no âmbito do nosso fio condutor – a relação entre sociologia e as TDIC e, em particular, o cancioneiro popular –, podemos começar a fazer alguns exercícios de imaginação sociológica. Por exemplo, podemos refletir acerca do que os(as) jovens, hoje em dia, ouvem em seus rádios, celulares, iPods, smartphones, entre outros aparelhos, isto é, seus gostos estéticos, muitas vezes concebidos como fruto de suas próprias escolhas e preferências pessoais, e partir para análises mais amplas acerca da estrutura socioeconômica da sociedade brasileira.

Cursista, a proposta dessa atividade é que possamos conhecer um pouco mais os gostos musicais de nossos alunos(as). A ideia é que, partindo da definição de sociologia indicada anteriormente, os(as) estudantes possam refletir sobre os estilos musicais de que gostam e que fazem parte de suas realidades. Para materializarmos esse diálogo, propomos alguns passos para facilitar o processo.

1 - Para iniciar, convidamos você a visualizar a aula inicial do telecurso de sociologia. Nela, você poderá ter acesso a algumas definições da ciência apresentadas de forma didática e que poderão ser passadas como sensibilização aos seus alunos e alunas.

2 - Após assistir a este vídeo, e com base na citação de Wright Mills sobre a “imaginação sociológica”, seria interessante reproduzir com seus alunos e alunas essa experiência de “entrevistas” mostradas na aula do telecurso. Na verdade, esse momento pode ser também em formato de conversa durante a aula. Cursista, o formato fica ao seu critério, pois, melhor do que ninguém, você poderá decidir a melhor forma de diálogo com os(as) estudantes. A ideia é indagar sobre os estilos musicais que mais fazem parte da realidade da escola e da comunidade em que estão inseridos(as).

3 - Durante essa conversa, você pode pedir a eles(as) que anotem e falem sobre os estilos de que mais gostam e costumam “consumir”; por que eles gostam mais dos estilos indicados do que de outros; quais os principais artistas de predileção; quais são os principais espaços de sociabilidade musical que costumam frequentar, entre outras perguntas que poderão compor essa entrevista/conversa.

4 - Finalmente, sugerimos que você indague-os sobre como eles(elas) acreditam que a música pode ser pensada sociologicamente e o que os gostos musicais dizem sobrem a sociedade que vivemos. Você pode pedir aos(as) estudantes que escrevam e entreguem suas respostas.

Cursista, lembre-se de que as ideias centrais dessa atividade são: conhecer um pouco mais da sociabilização musical dos seus alunos e suas alunas, e iniciar um primeiro diálogo musical com eles(as), partindo da abordagem da imaginação sociológica. Fizemos algumas sugestões de passo a passo, mas fica ao seu critério segui-las e/ou modificá-las.

Professora e professor, acreditamos que o cancioneiro popular, produzido em distintos momentos históricos e por diferentes grupos sociais, pode ser um excelente recurso para a discussão sobre as apropriações da música como uma expressão de ideias e de posições políticas vividas em uma sociedade. Aprender a ler criticamente e sociologicamente as “posições”, “ideias” e “valores” pode ser um desafio interessante para as nossas aulas de Sociologia. Esses elementos podem abrir muitas possibilidades metodológicas de ensino, que não apenas produzam aulas mais interativas e dinâmicas utilizando diferentes TDIC, mas também que sirvam de aproximação entre a realidade de nossos(as) jovens e a escola que construímos. Para exercitarmos um pouco mais essa dinâmica histórica e sociológica de uso da música como recurso pedagógico, propomos este exercício que pode nos indicar alguns temas e trazer algumas ideias. Recomendamos seguir os seguintes passos.

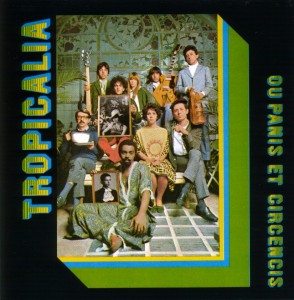

1 - Procure assitir ao clipe e observar a letra “Parque Industrial”, do artista Tom Zé, gravado em 1968 e que integra o LP “Tropicália ou Panis et Circencis”. A letra expressa com ironia o “avanço industrial”, que vem “trazer nossa redenção”, apesar de os jornais populares serem “um banco de sangue encadernado”, uma alusão à violência urbana e à situação política vivida no período. Muitos de nós, professoras e professores do ensino médio, estávamos na adolescência ou sequer havíamos nascido durante a Ditadura Militar (1964 -1984). No entanto, nossos pais, familiares e pessoas de mais idade vivenciaram esse momento e estabeleceram diferentes relações com esse período histórico. Partindo desse exemplo, em que relacionamos a música ao cenário histórico e sociológico, propomos uma reflexão dos nossos contextos escolares.

2 - Assim como naquele período, na atualidade, os muitos contextos em que as nossas escolas estão inseridas suscitam diferentes compreensões e reações críticas de nossos(as) estudantes ao meio que vivem.

Nesse sentido podemos indagar sobre algumas questões: como as expressões de criticidade construídas por nossos(as) estudantes possuem espaço na nossa realidade escolar? A criticidade e a múltipla relação com que pensamos a nossa trajetória individual e o meio que vivemos, também fazem parte da realidade de nossas escolas e dos nossos(as) alunos(as). Como estamos dispostos a escutar as produções de ideias e críticas, sejam eles(as) em formato musical ou não, dos (as) jovens que convivemos diariamente? Que críticas sociais emergem do espaço escolar? Como esses elementos podem ser utilizados e desenvolvidos nas aulas de Sociologia? Você já se colocou esse problema?

3 - Sugerimos escrever um pequeno texto refletindo sobre os questionamentos indicados acima. Caso você tenha vivido alguma experiência que explorou essas questões você também poderá socializar com os demais colegas. Este texto poderá ser publicado e compartilhado com os seus colegas do curso no local indicado pelo(a) formado(a).

O que gostaríamos de demonstrar com essa atividade é a existência de diferentes linguagens no nosso cotidiano docente, as quais podem servir para trabalharmos criticamente os temas sociológicos. A historicidade da produção musical e a própria elaboração de músicas no âmbito escolar, especialmente, com os recentes recursos tecnológicos disponíveis, são recursos interessantes para um ensino de Sociologia que articule uma visão crítica sobre as tecnologias, que faça um uso interativo delas, e principalmente, explore criativamente os temas e questões levantados por essa ciência.

Capa do CD Tropicália (1968). Gravadora Philips.