Em certa medida, o fenômeno do “hip hop” surge como uma espécie de “reação” à mercantilização do “funk”, um gênero musical e um estilo de comportamento que, até então, tinha uma forte identificação com os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos e com a população afro-americana. Ainda no final da década de 60, um disk-jockey chamado Kool-Herc levou para o Bronx, um dos bairros de Nova York com expressiva presença afro-descendente e latina, uma técnica bastante popular na Jamaica: os “sound systems”, uma forma de usar os aparelhos de som não só para “tocar” os discos, mas para “mixa-los” com o objetivo de construir novas músicas. Essa técnica foi depois aprimorada com a criação do “scratch”: a utilização da agulha do toca-discos para arranhar o vinil em sentido anti-horário, criando portanto um novo instrumento musical.

Outra técnica incorporada era entregar um microfone para os dançarinos improvisarem discursos acompanhando o ritmo da música, criando uma espécie de “desafio” entre eles. Curiosamente, isso lembra bastante o nosso “repente” nordestino, não é mesmo? Pois bem, o Rap (em inglês, “Rythm and Poetry”), é uma espécie de “repente-eletrônico”. Estes “repentistas” são chamados de “rappers” ou “MC´s”, também uma sigla em inglês para “mestres de cerimônia”. (VIANNA, 1988, p. 21).

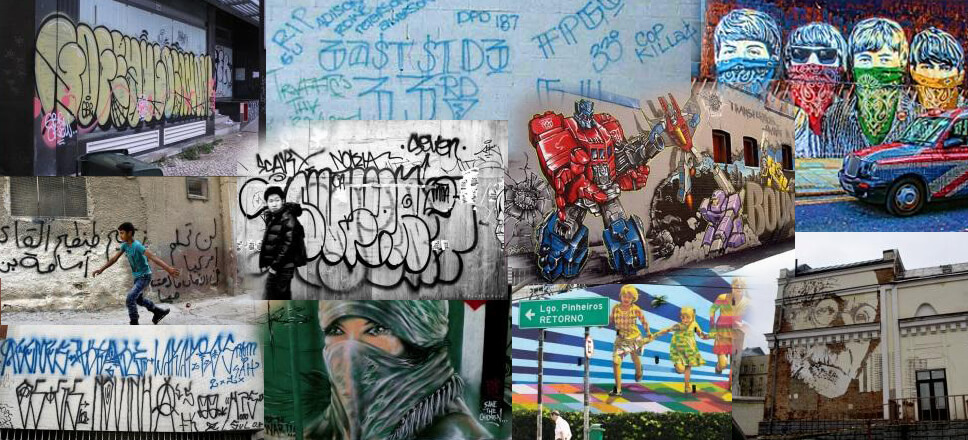

Essa manifestação sonora do “Rap” – que consiste no “scratch”, mais tarde o “sampling” (que é a incorporação de trechos sonoros de outros ritmos e músicas, sobretudo na gravação e reprodução de novas composições musicais) e a presença do “rapper” ou “MC” – é apenas uma das três componentes do movimento “hip hop”, na verdade, a sua voz: as outras duas componentes são: o “breakdance”, isto é, sua vertente gestual e sua dança, e o “graffiti”, sua vertente visual e forma de expressão cônico-pictórica que se inscrevia nos espaços públicos urbanos, nos muros e trens do metrô nova-iorquino (VIANNA, 1988; SIMÕES, 2010).

As três manifestações ocorriam quase simultaneamente nas festas de bairros periféricos de NY, as “block parties”, acompanhadas também de uma nova moda entre os(as) jovens: o estilo “b-boy”, roupas largas, tênis e bonés, todos de marcas esportivas famosas como Adidas, Nike, Fila, etc. Do ponto de vista sonoro, os “scratches” dos disk-jockeys nova-iorquinos se baseavam nos ritmos “funk”, mas reduzidos ao mínimo: à bateria, ao próprio “scratch” e à voz. Não se podem ignorar também as inovações tecnológicas que garantiam as festas, as improvisações do “rap” e as danças “break”: os equipamentos sonoros à disposição, como toca-discos que permitiam o uso simultâneo de dois LPs, as caixas de som cada vez mais poderosas e portáteis, os amplificadores, os microfones. Com isso, os DJs podiam fazer colagens de sons já existentes, recriando novas sonoridades a partir de ritmos os mais diversos.

Esses elementos nos fazem pensar também algumas questões, dentre as quais o por quê desses estilos musicais, por exemplo, serem buscados por tantos(as) jovens de nossas escolas como formas de expressão de suas críticas e angústias pessoais. Você já parou para pensar como as TDIC podem contribuir na democratização da produção e divulgação de materiais musicais (ou outros formatos) produzidos por nossos(as) alunos(as)? Ou melhor, diante disso, você já se questionou sobre as diversas possibilidades que poderiam ser aproveitadas no próprio espaço escolar, em especial, nas aulas de Sociologia? Foi justamente na relação entre Cultura Digital – Escola – Ensino de Sociologia que estivemos dialogando até então.

Caro(a) cursista, há diversas formas de se fazer uma “leitura” dos “muros” de nossas cidades. As atividades que sugerimos poderão ser feitas por você num primeiro momento, e depois em sala de aula, com seus alunos e alunas.

1. Pichações: Procure identificar e reconhecer seu entorno utilizando um celular com recursos de fotografia, ou uma câmera digital, para registrar as marcas deixadas em muros de seu bairro, por exemplo. Após reunir uma quantidade razoável de fotos, você poderá dispô-las de forma que fiquem visíveis para que possam ser comparadas umas às outras. Sugerimos buscar reconhecer a “assinatura” (ou “tag”) mais recorrente, ou aquelas que estão situadas em locais menos acessíveis. A recorrência ou o grau de dificuldade poderão ser indícios do prestígio que seu autor ou autora têm no grupo a que pertencem. A ideia aqui não é identificar a autoria real da imagem, mas simplesmente a “assinatura” em si, isto é, seu símbolo.

2. Arte urbana: agora convidamos você a tentar identificar as expressões políticas por traz destas marcas, ampliado, porém e se possível, para outras regiões de sua cidade. Esta etapa pode ser interessante para reconhecer a “arte urbana” de sua cidade e as mensagens que elas querem passar. Você pode aproveitar este momento para tentar comparar as marcas entre bairros diferentes, e perceber se há ou não circulação dos mesmos símbolos em espaços e territórios diferentes da sua cidade.

3. Rastreamento de Arte Urbana: O Google desenvolveu, recentemente, uma ferramenta de mapas on-line que localiza obras de arte urbanas em diversas cidades, e também permite que as pessoas cadastrem seus muros e espaços disponíveis para receber intervenções de artistas. A ferramenta chama-se Color+City. Basta se cadastrar como usuário, tendo para isso uma conta Gmail, ou Google+. A ideia é bem interessante: criar uma espécie de galeria de arte de rua interativa, onde as pessoas se cadastram para oferecer seus muros para artistas, ou se vinculam como artistas em busca de espaços para exercer sua criatividade. Pensando nisso, que tal convidar seus (suas) alunos (as) para visitar este site e consultar se sua cidade está inserida neste ambiente e quais locais receberam este tipo de intervenção. Se possível leve-os para visualizar estes lugares e promova um debate para discutir sobre as artes observadas. Isso pode gerar uma experiência bastante enriquecedora para toda a turma!

Vamos lá!?