Liliana M. Passerino.

Acessibilidade é uma qualidade aplicada a algo: um produto, um processo, um lugar, uma instituição, uma pessoa. Pressupõe facilidade na aproximação, no trato ou na obtenção de algum produto, serviço ou informação. Nesse sentido, acessibilidade trata-se de um processo para a conquista da igualdade de oportunidade e de participação em todas as esferas da sociedade. Conforto et al. (2002) a define como sinônimo de aproximação, um meio de disponibilizar a cada usuário interfaces que respeitem suas necessidades e preferências. Reduzir as discriminações e exclusões, sem prejudicar as características ou funcionalidades de um espaço.

De acordo com o Decreto Lei nº 5296/2004, em seu Art. 8º: acessibilidade é “condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida” (BRASIL, 2004a). No contexto da legislação brasileira as barreiras são definidas como qualquer entrave ou obstáculo e podem ser de diferentes tipos.

URBANÍSTICAS

NAS EDIFICAÇÕES

NOS TRANSPORTES

NAS COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES

Fotografia mostra um homem cadeirante, visto de costas, ele está direcionando-se a um carro que está estacionado. Percebe-se que o ambiente tem rampa de acesso.

Fotografia mostra uma menina cadeirante em um elevador adaptado.

Fotografia apresenta a porta de um ônibus adaptado. Mostra o elevador na cor amarela, na lateral do ônibus há o símbolo de acessibilidade.

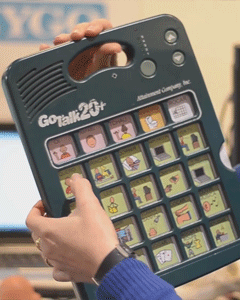

Mãos segurando um vocalizador, marca GoTalk 20+. A mão direita esta segurando o objeto pela alça acima e a mão esquerda está apertando uma das células.

.

Mas de onde surgem esses entraves? A sociedade estabelece meios para categorizar e organizar pessoas, processos e coisas, nessa categorização os atributos considerados comuns ou naturais para os membros dessas categorias são enfatizados. Tais atributos que definem a “normalidade” permitem construir a Identidade Social (GOFFMAN, 1975) a partir da qual se estabelecem as rotinas de relação social (pré-concebidas) e os Papéis Sociais ou Posições com suas expectativas normativas, como no caso das interfaces e dos produtos que estipulam tamanhos normativos para adultos, crianças, homens, mulheres, como estatura, peso, acuidade visual, entre tantos outros atributos que nos definem biologicamente como seres humanos normais. Desta forma, tudo o que foge às expectativas é estigmatizado e considerado como “defeituoso”. Tal modelo do defeito busca ajudar a pessoa a se “encaixar” dentro da sociedade.

Paulatinamente no final do século anterior e neste a sociedade está procurando mudar essa visão paradigmática de um modelo do defeito para um modelo social que parte da premissa que a sociedade deve mudar (em lugar da pessoa) para oferecer igualdade de oportunidade atendendo as diferenças de cada um. Nesta perspetiva, os diferentes espaços sociais deveriam desencadear ações que potencializem a inclusão de Pessoas com Deficiência. Tal movimento foi projetado não mais para relativizar as especificidades humanas, não apenas para garantir um convite à diversidade, mas sim, para reconhecer o outro como o outro na diferença (CONFORTO; SANTAROSA, 2002).

Considerando o foco do presente texto, uma escola acessível precisa pensar então nessa relativização das especificidades humanas e na potencialização da participação de todos seus alunos nos diferentes espaços educativos. Para isso a acessibilidade na escola implica, entre outros processos, o permitir acesso à informação visando a construção de conhecimento, por meio de diferentes mídias, promover compensações e adaptações tanto físicas como pedagógicas e promover processos de aprendizagem diversificados. Mas, nem sempre a acessibilidade na escola é vista desta forma, em parte por conta da forma como a política pública nacional enfatiza tal conceito. O programa Escola Acessível do governo federal, por exemplo, atende apenas dois grandes focos:

Fotografia de um banheiro adaptado, com barras laterais de segurança e uma acima do vaso sanitário.

Fotografia de uma área da sala multimeios. A mesma apresenta uma mesa com 3 cadeiras em volta, em cima da mesa redonda está um computador notebook, ligado. Ainda, aparecem as prateleiras da sala com diferentes brinquedos e jogos pedagógicos.

O primeiro dos focos visa atender a acessibilidade denominada de física, que busca adaptação dos espaços arquitetônicos e de mobiliário da escola: na sala de aula e dentro da escola. Mas é importante lembrar que também devem ser acessíveis o entorno da escola e o transporte urbano, para garantir a chegada dos alunos até a própria escola. Vemos, portanto, que uma política pública isolada não poderá atender a demanda por processos de acessibilização educacional, deve ser pensada na forma de parcerias com os municípios de forma que a cidade e o transporte também possam se tornar acessíveis.

Pois todos esses elementos devem ser considerados para garantir o acesso à escola. Porém tais mudanças estruturais são necessárias, mas não suficientes; pois nem sempre a eliminação de barreiras é suficiente para o processo de inclusão.

De acordo com Duarte e Cohen (2009), o ambiente ou a ambiência, definida como atmosferas materiais e morais que incluem sensações térmicas, sonoras, lumínicas, culturais e subjetivas incluída num determinado lugar com seus ocupantes, é um elemento central para que um ambiente torne-se acessível. Tuan (1983) defende a necessidade de criar “lugares” em vez de espaços. Segundo Tuan (1983), espaços se tornam lugares quando permitem que a pessoa desenvolva afetividade (positiva ou negativa). O Lugar não é um momento único, mas um processo que se relaciona com a identidade e a identificação com o sujeito. Assim, a Acessibilidade Física é atingida quando, além de atender normas técnicas, criam-se lugares como espaços agradáveis e convidativos para chamarmos de “nosso”. Ou seja, mais do que falar em acessibilidade, deveríamos pensar em Construção de Lugares com Mobilidade Plena.

Trata-se de um processo longo e participativo que parte de um repensar espaços de convívio com possibilidade de escolhas, de trocas e “re-significações”. Tal processo passa pela participação ativa de todos os sujeitos na construção da escola como um “lugar de aprender”: aprender-a-conhecer, aprender-a-fazer, aprender-a-ser e aprender-a-viver (DELORS et al., 1999). Lembrando que a escola ideal é feita de contradições e conflitos.